Ein Windkraftprojekt mit ursprünglich 18 geplanten Anlagen in Eitorf und Ruppichteroth wurde überarbeitet und reduziert. Nun sind zwei getrennte Genehmigungsverfahren notwendig, mit unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen. Das ist der aktuelle Stand. Foto: Windräder im rheinland-pfälzischen Mörsdorf [Nicolas Ottersbach]

Was genau ist in Eitorf und Ruppichteroth geplant?

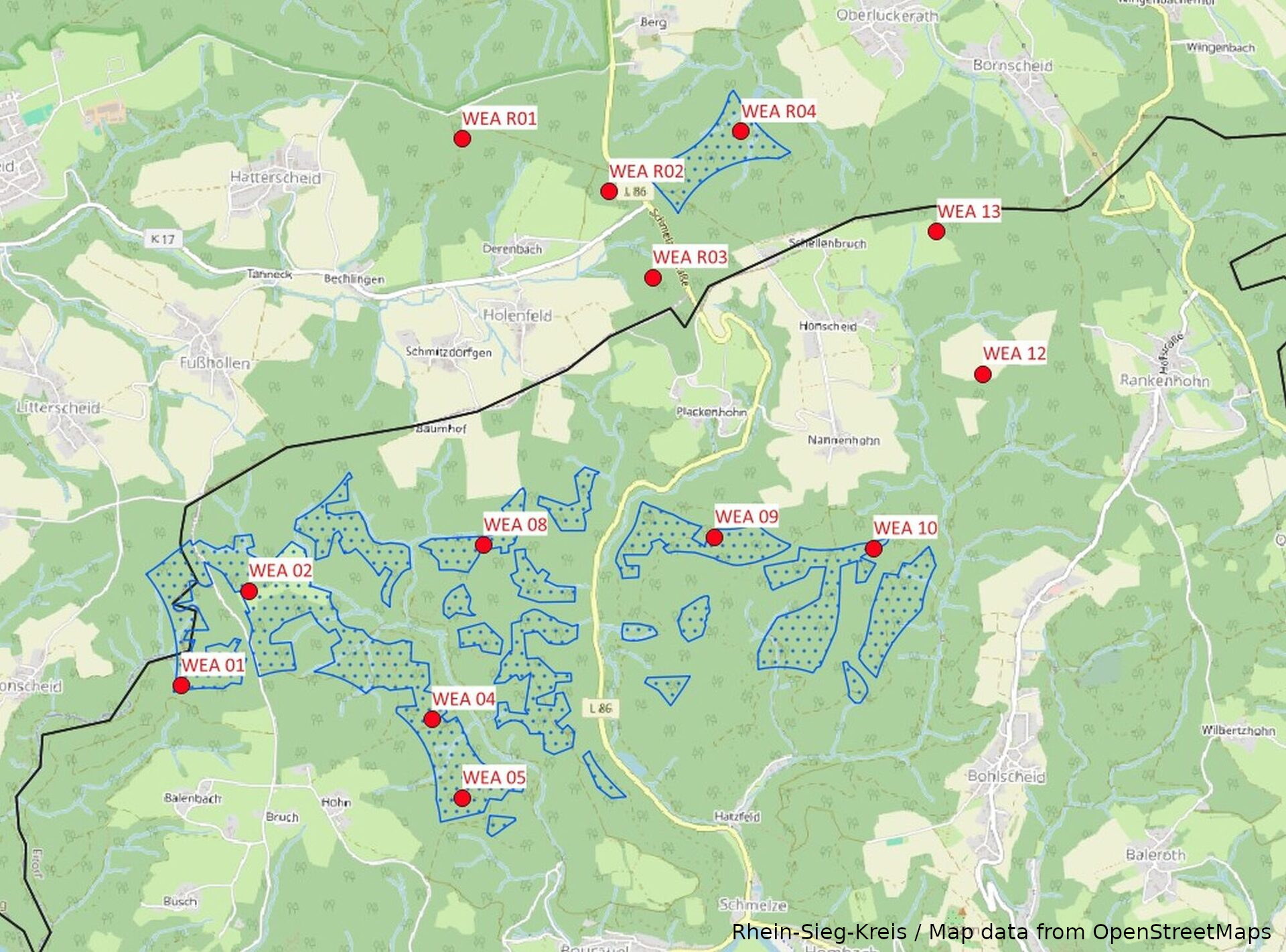

Im November 2024 wurde beim Rhein-Sieg-Kreis ein Antrag für den Bau von 18 Windenergieanlagen (WEA) in den Gemeinden Eitorf und Ruppichteroth eingereicht. Anfang 2025 kündigte der Antragsteller eine umfassende Umplanung an. In der Folge wurde der Antrag überarbeitet und im Juli 2025 erneut eingereicht. Der neue Antrag umfasst nur noch 13 Anlagen: neun in Eitorf und vier in Ruppichteroth.

In welchem Bereich sind die Windenergieanlagen konkret geplant?

Das vorgesehene Gebiet erstreckt sich über Flächen der Gräflich Nesselrodeschen Forstverwaltung in den Gemeinden Ruppichteroth und Eitorf. Es umfasst unter anderem Bereiche zwischen Hatterscheid, Oberlückerath, Fußhollen und Schmitzdörfgen sowie angrenzende Zonen bis Rankenhohn im Osten und Balenbach im Süden. Auch Flächen oberhalb von Bourauel gehören zum geplanten Standort.

Warum wurde gerade dieses Gebiet für Windkraft ausgewählt?

Das Windenergieflächenbedarfsgesetz schreibt für Nordrhein-Westfalen eine Ausweisung von mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftnutzung vor – im Regierungsbezirk Köln sind das rund 15.700 Hektar. Die Fläche wurde unter anderem durch die Initiative von Maximilian Graf von Nesselrode eingebracht, der auf Burg Herrnstein in Ruppichteroth lebt und sich für nachhaltige Energienutzung engagiert.

Wie groß werden die Windräder und wie weit liegen sie von Wohngebieten entfernt?

Vorgesehen sind Anlagen mit einer Nabenhöhe von 175 Metern und Rotorblättern gleicher Länge, was zu einer Gesamthöhe von 262,5 Metern führt. Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt mindestens das Doppelte der Gesamthöhe. Die Windräder wären etwa 700 bis 1000 Meter von den umliegenden Orten wie Hatterscheid, Oberlückerath, Fußhollen und Schmitzdörfgen entfernt.

Wie viel Energie sollen die Anlagen erzeugen und wer profitiert davon?

Jede Windkraftanlage ist auf eine Leistung von sieben Megawatt pro Stunde ausgelegt. Der jährliche Stromertrag liegt schätzungsweise bei 16 bis 17 Millionen Kilowattstunden – ausreichend für rund 4500 Haushalte. Neben Gewerbesteuereinnahmen in fünfstelliger Höhe profitieren auch angrenzende Gemeinden durch Abgaben. Zudem ist für Anwohner:innen in Eitorf und Ruppichteroth ein vergünstigter Stromtarif vorgesehen.

Warum gibt es zwei Genehmigungsverfahren?

Der aktualisierte Antrag betrifft acht Anlagen innerhalb und fünf außerhalb der vorgesehenen Windenergieflächen (sogenannte „Entwurfsflächen“) des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln. Diese Flächen sollen laut Bezirksregierung Köln am 19. Dezember 2025 als verbindliche Windenergiegebiete beschlossen werden. Da für Anlagen innerhalb und außerhalb dieser Flächen unterschiedliche gesetzliche Regelungen gelten, hat der Rhein-Sieg-Kreis entschieden, zwei getrennte Verfahren durchzuführen.

Welche Regelungen gelten für Anlagen innerhalb der Entwurfsflächen?

Für die acht Windräder innerhalb der geplanten Windenergiegebiete gelten laut § 6 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) besondere Verfahrenserleichterungen. So ist beispielsweise keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich, da die Umweltaspekte bereits im Rahmen der übergeordneten Regionalplanung geprüft wurden. Das Genehmigungsverfahren wird daher als vereinfachtes Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.

Was gilt für die fünf Anlagen außerhalb der Entwurfsflächen?

Diese Windräder fallen nicht unter die Verfahrenserleichterungen des WindBG. Deshalb muss hier eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden. Der Antragsteller hat dies freiwillig beantragt, und der Rhein-Sieg-Kreis hat dem zugestimmt. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Wie ist der zeitliche Ablauf der Verfahren?

Aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten konzentriert sich die Genehmigungsbehörde zunächst auf Verfahren mit absehbarer Genehmigungsfähigkeit. Deshalb wird aktuell das Verfahren für die acht Anlagen innerhalb der Entwurfsflächen bearbeitet. Die Behördenbeteiligung dazu begann am 4. September 2025. Das Verfahren für die fünf übrigen Anlagen ist bis zur offiziellen Bekanntmachung des Sachlichen Teilplans ausgesetzt, da eine Genehmigung derzeit planungsrechtlich unwahrscheinlich ist.

Was passiert mit den Anlagen außerhalb der Entwurfsflächen bis dahin?

Diese fünf Anlagen können voraussichtlich nicht genehmigt werden, solange sie außerhalb der vorgesehenen Windenergiegebiete liegen. Das Vorgehen orientiert sich an § 36a des Landesplanungsgesetzes NRW, das besagt, dass Entscheidungen über WEA außerhalb der Entwurfsflächen bis auf Weiteres auszusetzen sind. Die entsprechende Regelung wurde durch ein Landesgesetz vom 23. September 2025 bis zum 14. Februar 2026 verlängert.

Welche Rolle spielt der Regionalplan Köln dabei?

Der Sachliche Teilplan Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln ist entscheidend für die rechtliche Bewertung der Flächen. Erst mit seiner offiziellen Bekanntmachung, die für den 19. Dezember 2025 geplant ist, werden die sogenannten Entwurfsflächen verbindlich als Windenergiegebiete ausgewiesen. Ab diesem Zeitpunkt greifen unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Genehmigungsverfahren.

Welche Aussagen gibt es von offizieller Seite?

Laut Bezirksregierung Köln soll der Sachliche Teilplan „am 19.12.2025 beschlossen werden“. Der Rhein-Sieg-Kreis erklärt zur Vorgehensweise: „Dieses Vorgehen orientiert sich an dem Willen der Landesregierung“, der im Landesplanungsgesetz festgelegt sei.

Kommentare

Micha

31.10.2025 At 17:09

Hier wurde jetzt so viel geschrieben und das wirft noch mehr Fragen bei mir auf. Wer hat festgestellt das die Immobilien in Zukunft nur noch die Hälfte wert sind oder sein werden? Wo soll Wald abgeholzt werden und auf wessen Anordnung (wobei der Waldbesitzer mit seinem Eigentum wohl umgehen darf wie er es für richtig hält, solange er niemanden dadurch gefährdet).

Kann ich selber (oder jeder Interessierte) mal mit den Betroffenen reden welche jetzt im Keller schlafen müssen, weil die neu errichteten Windkraftanlagen so laut geworden sind. In wie fern schädigt Infraschall Natur und Mensch? Gibt es da verlässliche Langzeitstudien zu, die nicht über irgendwelche Internetseiten verbreitet werden oder einen blauen Anstrich haben.

Wo und wie ist der Zusammenhang von Windkraft und PFas, ins besondere um welchen Faktor ist diese Belastung höher als die Alltägliche Belastung und auch hier die Frage nach der verlässlichen Langzeitstudie.

Die Gefährdung der Einwohner der Ortschaft Stockum durch evtl Brandereignisse an einer Windkraftanlage, das es im Nutscheid kein Löschwasser gibt ist nicht abzustreiten, jedoch wären die Bewohner von Stockum nicht ganz ohne Fluchtweg, gibt es doch die Möglichkeit über die sogenannte Römerstraße in Richtung Bödingen oder Oberhalberg zu flüchten. Natürlich wenn es im Nutscheid brennt dann gibt es mehr als nur ein Problem und das egal wo es im Nutscheid brennt! Aber rein statistisch entstehen mehr Brände, ob im Wald / auf der Fläche / in Gebäuden oder Ortschaften , durch Unachtsamkeit oder schlichtweg Brandstiftung.

Es wird immer wieder der Schattenschlag einer Windkraftanlage erwähnt, es wurde aber doch auch gesagt das die Anlagen in der Nacht laufen sollten, da am Tage die Energie mehr durch PV Anlagen gedeckt werden sollte, ausser an Tagen mit zuwenig Sonne … keine Sonne trotzdem Schatten?

Gesundheitsbelastung durch Windkraftanlagen, auch hier die Frage nach einer verlässlichen Langzeitstudie, oder sind Geschädigte bekannt mit denen man sich Unterhalten könnte oder kann?

Sicherlich verstehe ich alle Bedenken, sicherlich verstehe ich die Sprichwörtliche Angst vor neuem, aber Fakt für mich ist das der Fluglärm des Nächtens höher ist als das eine Windkraftanlage schaffen könnte, die Umweltbelastung durch den allgemeinen Flugverkehr sicher nicht unerheblich ist (aber alle wollen in Urlaub fliegen, oder mal eben nach Malle zum feiern) der Autoverkehr durch den Nutscheid auch nicht ohne ist, der Mensch der jederzeit abseits der Wege durch den Wald stolpert, das Wild ebenfalls aufscheucht und stört, mit der Gewissheit das der Wald ihm und seiner Freizeitgestaltung dient.

Und die große Frage, woher denn in Zukunft die Energie kommen soll, jeder besteht doch auf grünen Strom, nur jeder möchte das die Erzeugung des selben gefälligst woanders geschehen soll, wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass!

In meiner Jugend gab es einen Aufkleber … wozu Atomkraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose … scheinbar ist eine ähnliche Denkweise jetzt wieder in Bezug auf Windkraftanlagen modern. Auch ich bin irgendwie betroffen bei solchen Monsteranlagen, aber auch ich möchte grünen Strom … und wo soll er denn herkommen?

Jürgen Lang

31.10.2025 At 15:23

Hallo Zusammen, erst einmal vielen Dank an Heinrich Schmidt, Heinzpeter Kurtenbach und Lilly. Ich vertrete, genau wie Sie, die Meinung, dass der grundsätzliche Weg zu einer lebenswerten Zukunft für die kommenden Generationen unbedingt auch die Ermöglichung erneuerbarer Energien umfasst.

Auch die bereits benannten Nebeneffekte der steigenden Unabhängigkeit von anderen Nationen, Schaffung von technischer Kompetenz und - nicht zu vergessen - Arbeitsplätzen in dieser Industrie, sind wesentliche Gewichte in der Argumentation. Natürlich ist die Debatte groß und jede Münze hat bekanntlich zwei Seiten. Dennoch wird Klimaschutz nur funktionieren, wenn man zu gewissen Kompromissen bereits ist. Herr Kurtenbach hat hier hervorragende Argumente geliefert, wie man die bestehenden Nachteile zwar nicht ignorieren, aber realistisch einordnen sollte. Das möchte ich gar nicht wiederholen; dennoch ergänzend:

Das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) schreibt bis 2027 eine Ausweisung von 1,4 % der Bundesfläche für Windenergie vor, bis 2032 soll dieser Wert auf 2% gesteigert werden. Die länderspezifischen Vorgaben sehen für NRW hier bis 2027 nur 1,1% und bis 2032 1,8% der Landesfläche vor. Wenn man dies einmal umgekehrt betrachtet, kann man auch sagen: Selbst im Jahr 2032 werden noch 98,2% unserer Landschaftsfläche frei von den „störenden“ Windkrafträdern sein, - ein mit Windkrafträdern zugepflastertes Land sehe ich da nicht.

Im Übrigen: Jeder kann sich ja einmal die Bilder der Kohleabbaugebiete anschauen. Da sind ganze Landschaften zugunsten fossiler Energie verschwunden – ich glaube ehrlich, das ist eher ein Punkt, der für WEA auf 1,8% der Landesfläche spricht und nicht dagegen.

Eins bitte nicht falsch verstehen: Ich will hier nicht die Sorgen von Anwohnern kleinreden. Es ist bestimmt ein Unterschied, ob eine WEA in unmittelbarer Nähe zum Eigenheim steht, oder nicht. Vor allem ein befürchteter Wertverlust der eigenen Immobilie macht den Anwohnern verständlicherweise Angst (würde mir wahrscheinlich auch so gehen). Hier zeigen Studien (Bsp.-Quelle: www.enbw.com/unternehmen/themen/windkraft/windkraft-faktencheck/immobilienpreise.html) aus Regionen mit Bestandsanlagen aber auch, dass beobachtete Wertverluste im Rahmen von ca. 1,8 % des Immobilenwertes nicht dauerhaft, sondern eher temporär sind. Das hat natürlich zugegebenermaßen auch etwas mit der Akzeptanz / Gewöhnung an das Landschaftsbild in einer Region zu tun. Ich will mir nicht anmaßen, dieses Problem für den betroffenen Einzelfall kleinzureden. Halbieren wird sich ein Eigenheimwert aber ganz sicher nicht.

Grundsätzlich können wir uns aber vielleicht bei einem derart wichtigen Zukunftsthema nicht ausschließlich von Emotionen und Ängsten leiten lassen, sondern auf Fakten und realistisches Abwägen von Vor- & Nachteilen stützen. Moderne Windkraftanlagen unterliegen heute grundsätzlich deutlich strengeren technischen, akustischen und ökologischen Vorgaben als frühere Modelle.

Viele der angesprochenen Einzelaspekte wurden bereits diskutiert, z.B.:

Viele Bürger haben hier vielleicht Zweifel, dass das alles evtl. nicht ausreichend berücksichtigt wird, aber auch hier möchte ich gerne für ein bisschen Vertrauen, anstelle grundsätzlicher (und zumeist nur gefühlter) Skepsis und Ablehnungshaltung werben.

Ich verstehe die Sorgen durchaus - niemand möchte gerne Beeinträchtigungen erleben. Aber viele Aussagen über Lärm, Infraschall, Umwelt- oder Sicherheitsrisiken entsprechen einfach nicht dem heutigen Stand der Technik oder der geltenden Genehmigungspraxis. Moderne Windenergieanlagen sind leiser, effizienter und technisch sicherer als frühere Generationen.

Lasst uns doch nicht den Weg für eine deutlich nachhaltigere, (weitestgehend) unabhängige und günstige Energie und die damit verbundene, lebenswerte Zukunft für unsere Nachfolgegenerationen durch widerlegbare Aussagen und (vornehmlich emotional gesteuerte) Ängste verbauen. Windkraft ist vielleicht nicht zu 100% sauber und birgt bestimmt auch vereinzelte Nachteile (z.B. Größe der WEA), das mag stimmen. Aber im Vergleich zu fossiler Energie und den damit verbundenen Nachteilen ist sie in jeder Hinsicht vorteilhafter (Umwelt, Unabhängigkeit, Kosten).

Gruß, Jürgen

Tom Schrewe

31.10.2025 At 11:37

Danke!

Durch die wunderbaren und sehr ausführlichen Erklärungen zum Thema Windkraft, fühlt es sich schon deutlich besser an, dass mein Haus mit freier Sicht auf ein wunderschönes 260m hohes Bauwerk, in Zukunft nur noch die Hälfte wert sein wird und ich durch verschiedenste Beeinflussungen durch das Windrad auch wahrscheinlich Lebensqualität und ggf auch Gesundheit einbüße. Mit Windrädern hab ich kein Problem in der bisher üblichen Größe und der entsprechenden Entfernung von Wohnbebauung aber mit der Idee ohne jegliche Beteiligung der betroffenen Menschen ein solches Projekt zu starten kann ich nicht wirklich einverstanden sein. Da frag ich mich schon, ob da die Nachhaltigkeit die entscheidende Rolle spielt, oder ob es doch nur um Gewinnmaximierung geht. Leider scheint der Drops ja schon gelutscht. Auf jeden Fall werden Menschen aus Oberlückerath und Berg mit diesem überdimensionierten Bauwerk Probleme bekommen über die man nicht einfach und lapidar hinweggehen sollte.

Grüße aus dem noch schönen Oberlückerath.

Heinzpeter Kurtenbach

28.10.2025 At 07:18

Da kann ich Heinrich Schmidt nur zustimmen. Weltweit werden inzwischen 41% der Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen, nur wir hier im hochentwickelten Deutschland versuchen den verzweifelten roll back in die ach so gute fossile Vergangenheit. Windkraft ist eine der wichtigsten und damit notwendigen Möglichkeiten unabhängig von den Fossilen, damit auch anderen Ländern zu werden. Natürlich wird sich sowohl das Landschaftsbild ändern als auch eine partiell höhere Belastung für Bewohnerinnen und Bewohner ergeben. Nur sind beide Auswirkungen bei weitem nichts so hoch, wie teilweise dargestellt. Vogeltod durch Autoverkehr, Pestizide und veränderte klimatische Bedingungen sind deutlich schlimmer. Lärmbelästigung durch Auto-, Flugverkehr, Gartengeräte etc ebenfalls hoch, aber wohl überwiegend akzeptiert und neue Windmühlen sind weiter lärmreduziert. Besichtigungen bestehender Windparks werden immer wieder angeboten. Und das Landschaftsbild in der Nutscheid hat sich, auch durch den menschengemachte Klimawandel, schon extrem verändert, freie Sicht vom hohen Wäldchen in alle Richtungen. Die positiven Effekte der Windkraft, die Gemeinden haben Steuereinnahmen, Bürgerin und Bürger können regionalen & günstigen Strom beziehen und manchmal im Rahmen von Beteiligungen sogar am Gewinn beteiligt werden, überwiegen deutlich. Atomstrom mit seinen unlösbaren Ewigkeitsproblemen (und wo kommt das Uran her) und die inzwischen von unserer Wirtschaftsministerin wieder favorisierte Gasversorgung sind fatale Irrwege, nicht nur durch beschleunigten Klimawandel und weitere Abhängigkeit von Putins oder Trumps Gnaden, sondern fehlt es inzwischen an technischem Know-how (siehe Solarindustrie), Anerkennung wissenschaftlicher Expertise und wirtschaftlicher Weitsicht.

Lilly

28.10.2025 At 20:34

Da wurde mal angeführt, dass Wald abgeholzt wird für Windkraftanlagen. Der Wald, die Nutscheid, ist teilweise vernichtet durch Borkenkäfer und Klimawandel, dann kann man exponierte Flächen auch nutzen für alternative Energie zu fördern. Gebe HP Kurtenbach vollkommen recht. Nun mal ganz banaler Vergleich, früher gab es überall Windmühlen, sie wurden abgebaut, romantisiert. Seht die Windkraftanlagen als moderne Windmühlen der heutigen Zeit.

Karl Pitz

30.10.2025 At 08:03

"Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich."

Es gab (und gibt) weltweit keine Windmühle, die einhundert Meter hoch und höher war/ist.

HP Kurtenbach

30.10.2025 At 18:49

Stimmt, aber vielleich kann man die modernen Windkraftanlagen doch mit den ollen Windmühlen vergleichen, da einige moderne Don Quichote's und mit den treuen Sanjo Panjos einen vergeblichen Kampf gegen den vermeidlichen Feind führen.

Hans-Jürgen Welke

02.11.2025 At 14:10

Sehr geehrter Herr Heinzpeter Kurtenbach, aufmerksam habe ich auch Ihre Meinung gelesen. Nun möchte ich gerne von Ihnen wissen, woher Sie Ihre Kenntnisse bezüglich der erneuerbaren Energiequellen (Ihre Aussage: Weltweit werden inzwischen 41% der Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen) haben?

Wo kann ich das nachlesen? Vielleicht sind Sie so gut und informieren mich in dieser Angelegenheit. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Hans-Jürgen Welke

HP Kurtenbach

04.11.2025 At 08:13

Oh ja sorry Herr Welke, 41% ist absolutes Wunschdenken, die Zahl bezog sich auf den weltweiten Zuwachs der Erneuerbaren, war in einem TAZ Bericht zur Studie der Denkfabrik Emper. Im Energiemix sind es lediglich ca 18 % mit erheblichen regionalen Unterschieden (Schweden ca 55%, Arabische Emirate ca. 3%) und leider ein roll back zu Kohle, Öl und Gas durch Trumpsche Energielehre, Kriege und auch der deutschen Politik (Gaskraftwerke statt Speicher ect.)

Insoweit meine Angabe ein unverzeihlicher Nachlässigkeit, danke für den Hinweis.

Bernhard Buchta

27.10.2025 At 15:17

Gibt es in der weiteren Umgebung schon Windräder von der ähnlicher Größe? Damit man sie sich mal ansehen kann. Für den optischen Vergleich im Bezug auf das neue Höhenpanorama der Nutscheid, könnte der Fernmeldeturm in Lohmar-Birk herangezogen werden. Die meisten kennen ihn. Er hat laut Wikepedia eine Höhe von 134 m. Das bedeutet seine Kanzel ist auf etwa der gleichen Höhe wie die Propellernaben der Windräder. So wie man diesen Turm über weite Strecken sieht, so wird sich das Panorama der Nutscheid wahrscheinlich verändern. Letzte Woche habe ich einen Artikel über den Rückbau des AKW Grundremmingen gelesen. Das stand stand auch drin, für die Leistung des AKW müßten weit über 1000 Windkraftanlagen erstellt werden.

Barbara

22.10.2025 At 10:04

Ich möchte auf die Betroffenheit der Bürger vor Ort aufmerksam machen, da ich mit vielen selber gesprochen habe.

Bislang galt ja eine Abstandsregelung von 1000m zwischen Wohnhaus und einer Windenergieanlage (WEA). Von betroffenen Bürgern kamen Rückmeldungen, dass man damit zurecht kommen kann. Die WEA waren aber bisher um die 100 bis 140 m hoch. Über WEA in der nun geplanten Höhe von 262m, Rotordurchmesser 175m (das ist die Höhe des Kölner Dom) gab es keine Erfahrungswerte weil diese erst seit kurzem so hoch gebaut werden.

Jetzt kommen erste Erfahrungsberichte aus Orten, wo Repowering stattfindet. Das heißt, 20 Jahre alte Windkraftanlagen werden abgebaut und durch neue, höhere ersetzt. An der Anzahl weniger, da leistungsstärker. Von dort kommen Meldungen, dass die neuen hohen Anlagen viel lauter sind, dass man mit einem Abstand von 1000 m nicht mehr zurecht kommt und Menschen in ihre Keller ziehen um schlafen zu können.

In anderen Ländern ist der Abstand bei den großen Anlagen auf das zehnfache der Höhe festgelegt worden. Das hieße bei 262m 2,5 km. Hier bei uns ist der Abstand aber verringert worden. Von 1000m auf das 2-fache der Höhe. Das heißt bei 262m 520m Mindestabstand. In dem geplanten Windpark Eitorf/Ruppichteroth sind viele Abstände zwischen 600 und 700m, manche sogar unter 600m.

Viele Bürger sind von mehreren WEA betroffen. Da summiert sich die Belastung durch den Lärm. Hinzu kommen Schlagschatten, Infraschall und PFAs. Die betroffenen Menschen sind schon jetzt in großer Sorge, was da auf sie zukommt und ob man irgendwie damit leben kann. Sie überlegen z.T. verzweifelt, was sie machen, wenn sie die Belastungen nicht mehr aushalten können. Verkaufen? Wegziehen? Aber die Kinder sind in Kindergarten und Schule integriert, man selbst in sozialen Netzen wie z.B. Chor und Sportverein. Alles aufgeben? Und was, wenn die Finanzen dafür nicht reichen? Die eigene Immobilie verliert ja durch die Nähe zur WEA erheblich an Wert. Oder die eigenen Kräfte reichen nicht für einen Neuanfang auf Grund von Krankheit oder Alter. Die betroffenen Menschen fühlen sich total allein gelassen.

Ebenso geht es den betroffenen Menschen mit dem Thema Brandschutz. Wenn ein WEA brennt ist die Feuerwehr nicht in der Lage es zu löschen. Sie versuchen, es kontrolliert abbrennen zu lassen. Was auf einer offenen Fläche gehen mag, aber aber unsere WEA liegen im Wald. Bei einem trockenen Frühling/Frühsommer wie dieses Jahr, dann noch an einem windigen Tag, fliegen die Funken weit. In unseren Wäldern liegt jede Menge Totholz herum, das brennt wie Zunder. Die Menschen haben schlichtweg Angst!

Wie sollen z.B. Menschen in Stockum gerettet werden, das am Ende einer Sackgasse im Wald liegt? Da sind ja nicht nur die Menschen vor Ort, auch Wanderer, Mountainbiker, Bogenschießer und Gleitschirmflieger. Auf eine besorgte Anfrage bei den Verantwortlichen ist bis heute keine Antwort gekommen. Nach Einschätzung der Feuerwehren von Ruppichteroth und Eitorf kommen sie an windigen Tagen bis auf 1000m nicht an die brennende WEA heran, und Löschwasser steht auch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Ich bin einfach nur fassungslos, wie mit Belangen der Bürger umgegangen wird. Was geschieht hier eigentlich?

Heinrich Schmidt

22.10.2025 At 11:23

Was geschieht hier eigentlich? Windkraftanlagen werden gebaut, um Strom aus einer erneuerbaren, umweltfreundlichen und unerschöpflichen Energiequelle zu erzeugen, die der Erderwärmung entgegenwirkt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und schaffen Arbeitsplätze.

Typisch. Wir möchten mit dem Handy überall erreichbar sein. Wollen aber keinen Funkmast in der Nähe haben. Wir möchten grünen Strom. Wollen aber keine Windkraftanlage in der Nähe haben.

Ja, Windkraftanlagen haben auch Nachteile. Ich finde, die Nachteile der Atom-/Kohle-/Gaskraftwerke sind viel größer.

Apropro Größe. In dem Kommentar wird die Höhe etwas irreführend genannt. Die Nabenhöhe liegt bei 175 Metern. Die Nabe ist der Kasten, an dem der Propeller befestigt ist und in der die Energiegewinnung stattfindet. Der Propeller-, bzw. Rotordurchmesser liegt ebenfalls bei 175 Metern. Statt Durchmesser könnte man auch sagen, jeder einzelne Flügel ist ungefähr 87,5 Meter lang. In Summe kommt man bei 175 Meter Nabenhöhe plus 87,5 Meter Flügelhöhe auf die etwa 262,5 Meter "Gesamthöhe", wenn ein Flügel nach oben zeigt.

Und was aus den Unterlagen vom Rhein-Sieg-Kreis hervor geht: Das WEA-R02 bei Derenbach, Ecke L86/K17 ist mit einer Nabenhöhe von 160 Metern und 138 Meter Rotordurchmesser etwas kleiner. Als Anlagentypen werden Enercon E-175 EP5 und Enercon E-138 EP3 genannt.

Sabine Böckeler

14.10.2025 At 12:24

Das vereinfachte Verfahren ist nicht zulässig, die Einbeziehung der Öffentlichkeit dringend erforderlich. Gerade die betroffenen Orte sollten in Kenntnis gesetzt was genau auf sie zukommt. Die Umweltprüfung ist nicht vollständig. 2012 wurde schon einmal geprüft und es kam raus das die Region um Eitorf aufgrund des hohen Konfliktpotenzials sich nicht dafür eignet, Windkraftanlagen im Wald zu errichten. Was genau hat sich denn geändert? Der Wald ist genauso schützenswert wie 2012. Nur die Gesetze haben sich geändert. Dann ist es auf einmal egal und es wird gebaut auf Teufel komm raus? Die Kreisverwaltung baut auf den $6 WindBGdas, das keine eigenständige Umweltprüfung für eine Genehmigung vorsieht. Der Bundesgesetzgeber setzt voraus das die Umweltprüfung im Regionalpan bereits erfolgt ist. Diese ist jedoch unvollständig und fehlerhaft. Die Prüfung von Fauna, Flora und Tierischen Bewohnern ist fehlerhaft bzw. wurde nicht erkannt oder böse gesagt, wollte nicht erkannt werden. Den Vögeln und Fledermäusen wurden viel zu kleine Räume zugestanden. Eine Kartierung von Windkraft sensiblen Tierarten hat nicht stattgefunden. Eine Genehmigung dürfte nach diesen fehlerhaft aufgestellte Plänen garnicht stattfinden. Fazit, hier geht es schlicht darum etwas durchzusetzen was nicht durchsetzbar ist! Die Lobby ist einfach zu groß und es wird am kleinen Bürger vorbei entschieden. Sehr traurige Entwicklung!

Marion

16.10.2025 At 18:18

Hat das hier jemand gelesen… da sollen Windräder in den Wald, der abgeholzt werden soll mit einer Höhe von über 250m. Dann sieht es hier bald aus wie in Paderborn… das sind 2,5 mal so große Windräder wie in Elsenroth. Ich dachte Wald würde CO2 speichern, stattdessen wird der Nutscheid abgeholzt und vernichtet.