Wenn in der Nutscheid bald Windräder mit mehr als 260 Metern Gesamthöhe entstehen, steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar neue Silhouetten am Horizont. Viele Anwohner fürchten um ihren Blick, ihre Gesundheit und den Wert ihres Eigentums. In den Kommentarspalten auf broeltal.de prallen Hoffnungen und Ängste aufeinander: von Energieunabhängigkeit und Klimaschutz bis zu Lärm, Schatten und Waldrodung. Doch was davon stimmt tatsächlich? Ein Faktencheck. Foto: Windräder im rheinland-pfälzischen Mörsdorf [Nicolas Ottersbach]

„Mein Haus ist bald nur noch die Hälfte wert“

Solche Sätze liest man häufig, wenn Windräder in Sichtweite kommen. Dass Immobilien an Wert verlieren können, ist richtig – aber der Absturz ist meist weit geringer, als viele glauben. Eine groß angelegte Untersuchung des RWI (Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung) wertete rund drei Millionen Immobilieninserate in Deutschland aus. Das Ergebnis: Häuser innerhalb eines Kilometers um eine Windenergieanlage verloren im Durchschnitt etwa sieben Prozent an Wert. Nur in Einzelfällen, bei besonders exponierter Lage oder Sichtbezug, lagen die Verluste höher. Von einer Halbierung des Werts, wie sie in manchen Kommentaren befürchtet wird, findet sich in keiner wissenschaftlichen Studie eine Spur (Quelle: RWI Ruhr Economic Papers Nr. 791, 2018).

„Die neuen, höheren Anlagen sind viel lauter. 1000 Meter Abstand reichen nicht mehr“

Größer heißt nicht automatisch lauter. Entscheidend sind die zulässigen Schallpegel, nicht die Bauhöhe. Die „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) schreibt für Wohngebiete nachts in der Regel 40 Dezibel vor – gemessen direkt am Haus. Diese Werte gelten kumulativ, also für alle Anlagen gemeinsam. Nur wenn dieser Grenzwert eingehalten wird, darf eine Genehmigung erteilt werden.

In der Praxis bedeutet das: Schon in der Planungsphase werden umfangreiche Schallgutachten erstellt, die auch Windrichtung, Topografie und Witterung berücksichtigen. Falls Berechnungen eine Überschreitung zeigen, müssen Anlagen gedrosselt oder zu bestimmten Zeiten abgeschaltet werden. Neue Generationen moderner Windräder sind zudem mit leistungsangepassten Betriebsmodi ausgestattet, die in schwachwindigen Phasen deutlich leiser laufen. Das Umweltbundesamt bestätigt: „Bei Einhaltung der TA-Lärm-Werte sind nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten“ (UBA-Faktenblatt 2023).

„Der Abstand wurde auf das Doppelte der Höhe verkleinert“

Diese Behauptung kursiert oft, ist aber nicht korrekt. Eine feste Mindestabstandsregel von „zwei Mal der Anlagenhöhe“ gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Der frühere politische Vorschlag von 1000 Metern gilt seit 2023 nicht mehr. Heute wird jeder Standort individuell geprüft. Auf Grundlage von Lärm-, Schatten- und Artenschutzgutachten. Im geplanten Windpark Eitorf/Ruppichteroth liegen die Abstände laut Unterlagen zwischen 600 und 1000 Metern zu Wohnhäusern. Das ist rechtlich zulässig, solange die Immissionswerte eingehalten werden.

In Bayern und anderen Bundesländern gibt es teils starre Abstände, in NRW jedoch ein „Abwägungsprinzip“. Die zuständigen Behörden orientieren sich an konkreten Umwelt- und Gesundheitsgrenzwerten, nicht an pauschalen Zahlen (vgl. Landesplanungsgesetz NRW, § 36a; Windenergieflächenbedarfsgesetz § 6).

„Das Leben im Schlagschatten ist unerträglich“

Das Wechselspiel aus Sonne, Rotor und Schatten kann lästig sein, vor allem in klaren Wintermonaten. Um solche Belästigungen zu vermeiden, gelten bundesweit klare Grenzen: höchstens 30 Stunden pro Jahr und maximal 30 Minuten am Tag darf ein Haus im „bewegten Schatten“ einer Anlage liegen. Sobald diese Schwelle erreicht ist, muss die Anlage automatisch abgeschaltet werden. Das geschieht über Sensoren oder astronomische Zeitsteuerungen. Die Landesanstalt für Immissionsschutz NRW schreibt: „Die Einhaltung dieser Werte ist Stand der Technik und wird bei jeder Genehmigung überwacht.“ Damit ist der oft genannte Dauer-Schlagschatten kein realistisches Szenario.

„Infraschall macht krank“

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so sehr wie das unsichtbare, unhörbare Zittern der Luft. Infraschall ist Schall mit Frequenzen unterhalb von 20 Hertz, also unterhalb der menschlichen Hörgrenze. Windenergieanlagen erzeugen ihn, ebenso wie Autos, Heizungen oder die Brandung an der Nordsee. Das Bundesumweltministerium, das Landeszentrum Gesundheit NRW und das Bayerische Landesamt für Umwelt haben zahlreiche Studien ausgewertet.

Ihr Fazit: Bei Abständen, wie sie in Deutschland üblich sind, liegt der Infraschall von Windrädern deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Kein wissenschaftlicher Nachweis belegt bislang eine direkte gesundheitliche Schädigung durch Infraschall von Windkraftanlagen (BMUV-Faktencheck 2022). Was allerdings nachweislich belastend sein kann, sind subjektive Wahrnehmungen, also der Stress, der aus der Erwartung einer Störung entsteht. Deshalb empfehlen Fachleute frühzeitige Information und Bürgerdialoge.

„Die Feuerwehr kann Windräder im Wald nicht löschen“

Die Sorge vor brennenden Windrädern im Wald klingt dramatisch und ist nicht völlig unbegründet. Tatsächlich kann eine Feuerwehr in über 150 Metern Höhe kein Feuer direkt löschen. Die Standardtaktik aus anderen Bereichen Deutschlands lautet: Sicherheitsradius von etwa 500 Metern, kontrolliertes Abbrennen der Gondel und Schutz der Umgebung vor Funkenflug. Die Windräder verfügen zudem über automatische Löschsysteme in den Gondeln.

Brände an Windrädern sind aber extrem selten. Laut dem Bundesverband WindEnergie kommt es an Windrädern in Deutschland etwa fünf bis zehn Mal zu Bränden. Offizielle Statistiken, wie häufig und warum es in Windkraftanlagen brennt, gibt es jedoch nicht. Bei fünf bis zehn Bränden pro Jahr, von denen der Bundesverband ausgeht, an den etwa 30.000 Windrädern in Deutschland läge die Wahrscheinlichkeit pro Jahr und Windrad bei etwa 0,017 bis 0,033 Prozent. Weltweit wird häufig die Wahrscheinlichkeit von 0,01 Prozent genannt. Meist handelt es sich dabei um Feuer an Elektroteilen, ganze Gondeln brennen noch seltener ab. Zum Vergleich: Wohngebäudebrände passieren laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherer etwa zehnmal häufiger (0,3 bis 0,4 Prozent).

Im Genehmigungsverfahren müssen Betreiber ein Brandschutzkonzept vorlegen, mit Zufahrtswegen, Löschwasserpunkten und Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr. Auch die Feuerwehren in Eitorf und Ruppichteroth sind in diese Planung eingebunden. „Das Risiko ist vorhanden, aber beherrschbar, wenn entsprechende Vorkehrungen bestehen“, sagt ein Sprecher des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV-Positionspapier 2023). So müsste in der Nutscheid beispielsweise ausreichend Löschwasser vorgehalten werden. Der Ruppichterother Gemeinderat, die Verwaltung und die Feuerwehr weisen auf diese Probleme hin.

Anmerkung der Redaktion: Nach einer Leserzuschrift haben wir den Abschnitt zu Bränden präzisiert.

„Für die Windräder wird der Wald vernichtet“

Richtig ist, dass Windparks im Wald Flächen beanspruchen. Falsch ist, dass sie großflächig „Wald vernichten“. Nach Angaben des Bundesverbands WindEnergie liegt der dauerhafte Flächenverbrauch pro Anlage im Wald im Durchschnitt bei rund 0,5 Hektar, also etwa einem halben Fußballfeld. Hinzu kommen Zufahrten und Kranstellflächen, die nach der Bauphase in der Regel wieder rekultiviert werden. Zudem müssen Betreiber Ausgleichsflächen bereitstellen, häufig durch Aufforstung oder Waldumbau mit klimaresistenten Baumarten. In der Nutscheid sollen zudem Flächen genutzt werden, die durch den Borkenkäfer und Sturmschäden ohnehin brachliegen.

In NRW sind derzeit gut 240 Windräder auf Forstflächen installiert, bei einem Gesamtbestand von mehr als 4000 Anlagen. Jede einzelne unterliegt einer naturschutzrechtlichen Prüfung, bei der auch Brutvögel und Fledermäuse berücksichtigt werden (Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Stand 2025).

„Die Anlagen töten massenhaft Vögel und Fledermäuse“

Dass Windräder Tiere gefährden können, ist unbestritten. Die entscheidende Frage lautet: in welchem Umfang? Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) schätzt, dass jährlich rund 100.000 Vögel durch Kollisionen mit Windkraftanlagen zu Tode kommen. Eine Zahl, die hoch klingt, aber im Vergleich relativiert werden muss. Durch Glasscheiben verunglücken jährlich laut NABU (2017) 108 Millionen Vögel an Glasscheiben, 70 Millionen durch Straßen- und Bahnverkehr sowie 60 Millionen durch Katzen. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die bislang veröffentlichten Zahlen zu Windrädern jedoch für unzulässig, weil die Vogelkadaver nicht systematisch gezählt werden können.

Das Projekt LIFE-Eurokite Plus hat auf Basis von Bewegungsdaten von mehr als 2000 Vögeln die wichtigsten Todesursachen des Rotmilans ermittelt. Windräder liegen demnach mit 8,3 Prozent auf Platz fünf von zehn. Unter den Todesursachen in Deutschland liegt, laut dieses Projekts, das Gefressenwerden durch andere Tiere mit rund 41 Prozent der Todesfälle auf Platz eins. Mit deutlichem Abstand folgt auf dem zweiten Platz der Schienenverkehr. Mehr als elf Prozent der besenderten Vögel kamen hier zu Tode. Ebenfalls rund zehn Prozent der Tiere starben im Straßenverkehr. Damit sind diese drei Faktoren gemeinsam für fast 63 Prozent aller Todesfälle verantwortlich.

Das mindert aber die Verantwortung nicht. Deshalb enthalten Genehmigungen heute Abschaltzeiten während der Zug- und Brutzeiten, vor allem für Fledermäuse und Greifvögel. Auch die Standorte werden nach dem sogenannten Helgoländer Papier geprüft, das Mindestabstände zu Horsten und Lebensräumen vorgibt, die allerdings nicht rechtlich bindend sind. Vielmehr wird im Einzelfall entschieden.

Schätzungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) zufolge sterben in Deutschland jedes Jahr bis zu 200.000 Fledermäuse an Windenergieanlagen. Da diese Tiere nur wenige Nachkommen haben, können bereits vergleichsweise kleine Verluste erhebliche Auswirkungen auf ihre Bestände haben. Eine Erholung der betroffenen Populationen erfolgt, wenn überhaupt, nur sehr langsam.

Windräder beeinflussen nicht nur durch direkte Kollisionen, sondern auch durch Veränderungen im Lebensraum das Verhalten der Tiere. Viele Fledermäuse meiden die Umgebung von Windkraftanlagen offenbar, was dazu führt, dass ihre Aktivität im Umkreis von etwa 450 Metern um rund die Hälfte sinkt. Neben dem Rückgang einzelner Tiere kann dies auch die ökologischen Zusammenhänge stören. Um die Verluste zu verringern, werden moderne Anlagen mittlerweile in Zeiten mit hoher Fledermausaktivität zeitweise abgeschaltet. Auf diese Weise lässt sich die Zahl der Schlagopfer laut Fachleuten des IZW auf durchschnittlich ein bis zwei Tiere pro Jahr und Anlage senken.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Abschnitt zu Vögeln und Fledermäusen nach einer Leserzuschrift präzisiert.

„Das Verfahren läuft ohne Öffentlichkeit – das ist nicht rechtens“

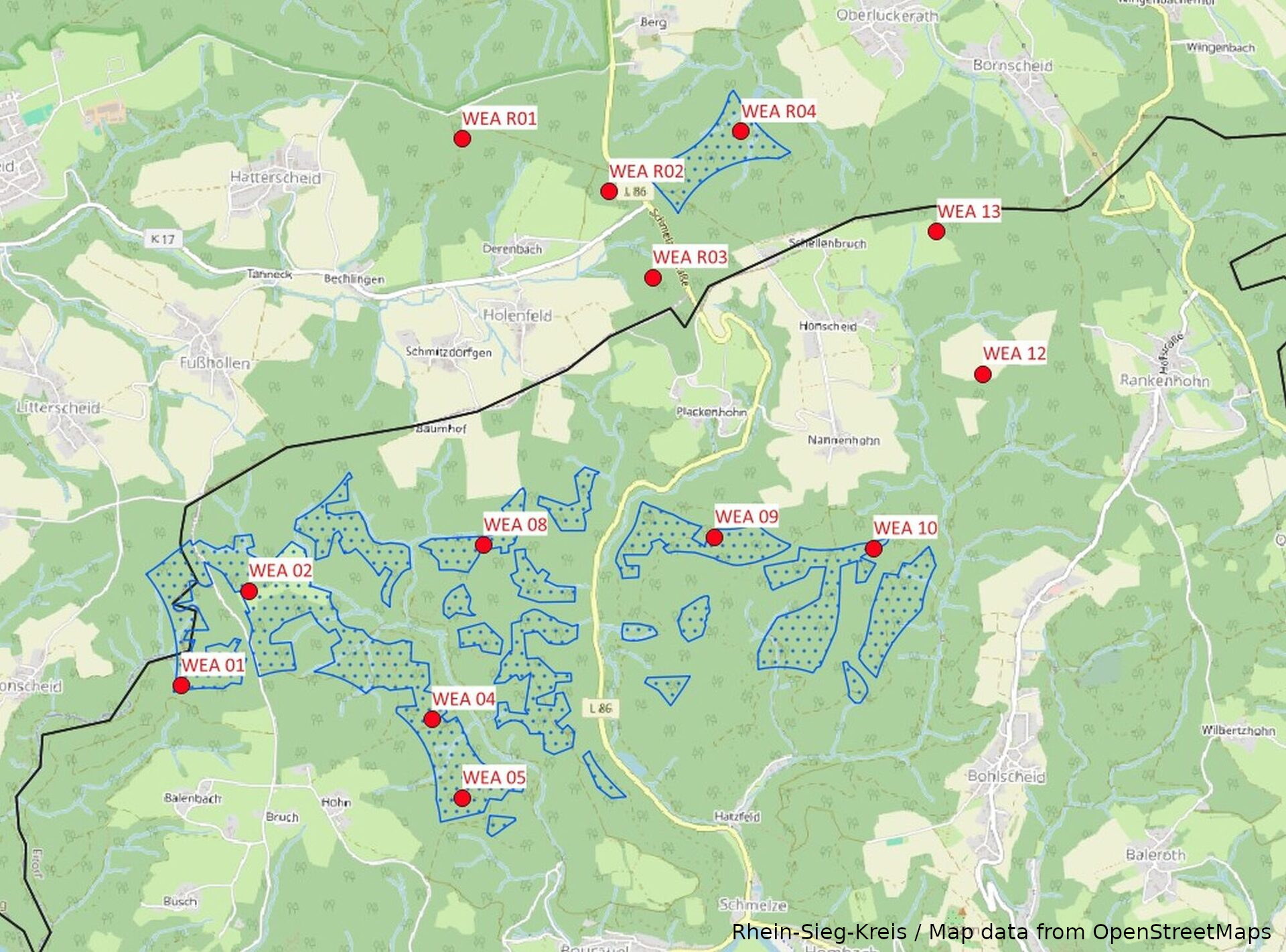

Tatsächlich gibt es bei der Beteiligung Unterschiede. Für die acht Anlagen, die innerhalb der sogenannten Entwurfsflächen des Regionalplans liegen, gilt das vereinfachte Verfahren nach Paragraf 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG). Es sieht keine gesonderte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und keine öffentliche Auslegung vor, weil die übergeordnete Umweltprüfung bereits auf Regionalplan-Ebene erfolgt ist.

Für die fünf Anlagen außerhalb dieser Flächen dagegen ist eine förmliche UVP mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Der Antragsteller hat sie laut Kreis freiwillig beantragt. Damit sind die betroffenen Bürger, zumindest in diesem Teilverfahren, weiterhin beteiligt (Rhein-Sieg-Kreis, Stand Oktober 2025). Rechtlich ist dieses Nebeneinander ungewöhnlich, aber zulässig. Kritiker fordern, dass auch vereinfachte Verfahren mindestens eine Informationsveranstaltung enthalten sollten, um Akzeptanz zu fördern. Ruppichteroth Gemeinderat und Verwaltung fordern in einer Stellungnahme mehr Transparenz.

„PFAS aus Rotorblättern gefährden die Umwelt“

PFAS, sogenannte „Ewigkeitschemikalien“, sind weltweit in vielen Industrieprodukten im Einsatz, auch in Lacken und Kunstharzen. Einige Rotorblätter können Beschichtungen enthalten, die solche Fluorverbindungen nutzen. Bislang gibt es jedoch keine wissenschaftlichen Belege, dass PFAS aus Windkraftanlagen in relevanten Mengen in die Umgebung gelangen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) arbeitet derzeit an einer EU-weiten Beschränkung solcher Stoffe. Die Windindustrie untersucht Alternativen und entwickelt Recyclingverfahren für Rotorblätter (ECHA-Positionspapier 2024). Fazit: Das Thema verdient Aufmerksamkeit, konkrete Umweltschäden durch PFAS aus Windrädern sind bisher nicht nachgewiesen.

„Durch die Erosion von Rotorblättern verteilen sich Feinstaub und Schadstoffe in der Umwelt“

Diese These hält einer wissenschaftlichen Überprüfung kaum stand. Zwar lösen sich an den Vorderkanten von Windradflügeln durch Regen und Staub winzige Mengen Material, sogenannter Mikroabrieb, doch handelt es sich dabei nicht um klassischen Feinstaub, sondern um Partikel aus Kunststoffharz und Glasfasern. Eine Studie der Technischen Universität Dänemark (Energies, 2024) schätzt den jährlichen Materialabtrag auf 8 bis 50 Gramm pro Rotorblatt, bei Offshore-Anlagen bis zu 500 Gramm.

Selbst wenn man diese Werte hochrechnet, bleibt der Anteil am gesamten Feinstaubaufkommen verschwindend gering: Der Verkehr verursacht in Deutschland laut Umweltbundesamt jährlich rund 18.000 Tonnen Reifen- und Bremsabrieb, Holz- und Kohleöfen rund 20.000 Tonnen Feinstaub (PM₂,₅). Der Abrieb von Windrädern liegt damit mehr als eine Million Mal niedriger. Auch von gefährlichen Schadstoffen ist keine Rede. Die Clean Energy Association (2023) betont, Rotorblatt-Beschichtungen seien „nicht toxisch und setzten keine relevanten Mengen an BPA oder Mikroplastik frei“.

“Von den Rotorblätter fallen giftige Glasfasterstücke herunter”

Belege dafür, dass dies im Normalbetrieb von Windenergieanlagen geschieht, gibt es nicht. Rotorblätter bestehen aus glasfaser- oder kohlefaserverstärkten Kunststoffen, sogenannten GFK- oder CFK-Verbundwerkstoffen. Diese Materialien sind stabil und dafür ausgelegt, über Jahrzehnte hohen Belastungen standzuhalten.

Nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft und der Fachagentur Wind und Solar kommt es nur bei Unfällen oder strukturellen Schäden, etwa infolge von Materialermüdung, Blitzschlag oder extremer Windbelastung, zu Brüchen, bei denen Glasfasern freigesetzt werden können. Ein solcher Fall ereignete sich 2024 vor der Küste von Massachusetts, als bei einer Offshore-Anlage des Windparks Vineyard Wind ein Rotorblatt brach. Ähnliche Vorfälle wurden auch an einzelnen Standorten in Dänemark und Estland untersucht, wo Bruchstücke auf umliegende Flächen geweht wurden (Associated Press, Reuters, 2024; Umweltbericht „Assessing the Environmental Impact of Wind Turbine Blade Debris“, 2022). Für Deutschland liegen dagegen keine dokumentierten Fälle vor, in denen sich Glasfaserteile im regulären Betrieb oder in größerem Umfang auf Feldern verteilt hätten. Auch Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden verzeichnen bislang keine registrierten Schadensereignisse dieser Art.

Fachleute schließen punktuelle Materialerosion oder Mikropartikel-Abrieb an den Vorderkanten zwar nicht aus, halten diesen jedoch für minimal und umweltchemisch unauffällig. Das eigentliche Umweltproblem entsteht am Ende der Lebensdauer: Die glasfaserverstärkten Rotorblätter sind schwer zu recyceln. Deshalb wird in der Branche an neuen recycelbaren Harzsystemen und alternativen Materialien gearbeitet.

Kommentare

Bernhard Buchta

08.12.2025 At 15:06

Ähnlich große Windkraftanlagen, wie sie auf die Nutscheid kommen sollen, kann man sich auf dem Elzer Berg, an der A 3, zwischen den Anschlußstellen Diez und Limburg-Nord ansehen. Die Nabenhöhe soll hier bei ca. 160 m liegen.

Bernhard Buchta

30.11.2025 At 16:23

Neben dem Windkraftprojekt für die Nutscheid, gibt es das nächste in unserer Nähe, auf dem Heckberg, oberhalb von Much. Siehe auch www.naturschutz-bergisch.de. Das bedeutet für diesen Raum, nach dem südlichen, wird sich auch das nördliche Horizontpanorama veränder.

Hans-Jürgen Welke

07.11.2025 At 05:48

Das Stumme Volk! Sie sind nicht Gott gegeben, Menschen haben sie erdacht, gebaut und aufgestellt. Investoren, die sich für Null Zinsen Geld leihen und auch in „Windkraft“ investieren. Es geht wieder einmal um Geld. Mehr, mehr mehr und nochmal mehr. Ein Windrad bringt dem Investor pro Jahr bis zu 100 Tsd Euro. Am Besten, Staatsgelder, denn, die sind ja für solche Projekte in Hülle und Fülle abgreif- und verfügbar. Ganze Industrien hängen mittlerweile daran. Warum auch nicht, es ist ja nicht deren Geld. Und man tut ja etwas gegen den Klimawandel. Wer könnte da schon dagegen sein. Haben aber wir als Volk etwas davon, außer einem vielleicht „Guten Gewissen“? Es geht immer noch, schon seit Jahrzehnten, um die Energiewende, die von der Politischen Klasse aufgerufen wurde. Man muss daran glauben, sonst verpufft das Ganze, oder? Windräder und Mehr ...

Ich weiß nicht viel über Windenergie und wer was wofür bezahlen muss. Aber ich aber ich habe nachgelesen und das kam dabei heraus: Es gibt den Begriff Merit-Order, das hat etwas mit der Strombörse zu tun. Da wird der Preis für die Verbraucher berechnet. Und heraus kommt, das der höchste Preis an uns, die Verbraucher abgegeben wird, den wir denn auch zahlen. (alles nachzulesen im Internet). Der Strompreis ist mit dem Preis für Gas gekoppelt, das heißt, erhöht sich der eine Preis, erhöht sich auch der andere Preis. (es geht immer nur um die Stromentstehungskosten, d.h. wenn sich der Preis für Gas verfünffacht, gilt dieser Preis auch für alle anderen Anbieter, egal, ob deren Kosten gestiegen sind oder nicht.)

Es gibt da auch eine sogenannte Bundesnetzagentur, (eine Bundesoberbehörde im Bundeswirtschaftsministerium) deren Aufgabe es ist, die Aufrechterhaltung und der Förderung in den sogenannten Netzwerken zu gewährleisten. Diese Bundesnetzagentur garantiert den Netzbetreibern eine Rendite von ca. 7 %. Wer bezahlt diese wohl? Die Renditen der Netzbetreiber werden von den Netznutzern bezahlt, also Haushalten, Industrie und Gewerbe.

Wer profitiert: Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche handelsrechtliche Eigenkapitalrendite bei 20,2 %. Besonders auffällig: Einzelne Netzbetreiber wie EWE Netze (50 %), Pfalzwerke Netz (38 %) oder Westnetz (27 %) verzeichnen teils übermäßig hohe Gewinnmargen trotz ihres monopolistischen und damit risikoarmem Geschäftsmodells, das eigentlich strenger Regulierung unterliegt. (Bundesverband Neue Energiewirtschaft)

Es geht mir auch nicht darum die Windkraftanbieter und deren Bereich in ein schlechtes Licht zu rücken. Es wird angeboten, dann wird auch zugegriffen. So ist der Markt! Aber: Wer wollte es so? Wurde das einmal gefragt? Würde irgend Jemand auf die Idee kommen, Windräder auf eigene Kosten zu bauen und in die Landschaft zu setzen? Wohl eher nicht. Es geht nach meiner Meinung wieder einmal um die Politische Klasse. Wir als Volk, also die „normalen Bürger“ geben der Politischen Klasse immer wieder einen Vertraungsvorschuss. Zu allen Wahlen in der Vergangenheit, wurde dieser den Politikern vom Volk gegeben. Nun kann sich Jeder fragen ob die Politische Klasse dem Vorschuss nachgekommen ist und Diesen auch eingelöst hatte. Haben sich die Politiker dem Volk gegenüber bewährt? Ich denke für mich, nein. Denn, die Politische Klasse bestimmt weiterhin, was gemacht wird. Hier waren es Windräder.

Nun ist es völlig gleichgültig was der einzelne Bürger denkt oder will, es können Argumente ausgetauscht werden noch und nöcher, soviel man will, an der Entscheidung ändert das nichts. Bei den Kommentaren zu diesem Thema, erkenne ich zustimmende als auch ablehnende Meinungen. Allerdings vermisse ich hier auch wieder die „Tiefenanalyse“. Wenig nach geprüfte Fakten. Es ist mir zu oberflächlich, es klingt so ein bisschen, (Entschuldigung) wie Lobbyarbeit für die Windkraftlobby, soll kein Vorwurf sein. Mir erscheint es sowieso besser, wenn sich der Bürger, das Volk selber über auch eben dieses Thema ausführlich informiert. Aus verschiedenen Quellen und nicht nur aus den sogenannten Main Stream Medien. Es gibt allerlei Oppositionsmedien, man muss danach allerdings etwas suchen.

Denn Wissen ist Macht und Wissen verleiht auch dem einfachen Bürger, dem Volk, Macht. Was ist Wissen überhaupt: Wissen ist das was das Gehirn begreift. Sind die Bürger/das Volk überhaupt noch in der Lage, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Wir alle haben von unserem Herrn ein Gehirn, Verstand und Bewusstsein erhalten und damit die Möglichkeit den eigenen Willen und das eigene Tun durchzuführen. In jedem Menschen ist die Gabe angelegt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dieses ist in jeder Sekunde des eigenen Lebens vorhanden. Entscheidet nun wirklich Jeder, wo sein Weg ihn hinführt? Oder werden wir nicht ständig „verführt“ manipuliert oder zu Dingen gebracht, die wir alleine niemals machen würden. Wir verlassen uns auf das was uns gesagt wird: Ich verspreche, sobald ich gewählt wurde, werde ich das ... tun. Jetzt wurde ich gewählt, kann aber leider doch nicht das ... tun. So ist das Leben! Hier möchte ich erst mal enden. Danke.

HP Kurtenbach

08.11.2025 At 13:48

Hallo Herr Welke, Da scheint ein grosses Misstrauen gegenüber der "politischen Klasse" bei Ihnen die Triebfeder für die Eingabe zu sein. Immerhin sind die Volksvertreterinnen und Vertreter von uns gewählt und haben einen Eid auf die Verfassung abgelegt. Das Mißtrauen mag in dem ein oder anderen Fall berechtigt sein, aber den gesamten "Berufstand" unter Geberalverdacht zu stellen? Unsere Medien, ein weiterer Kritikpunkt in Ihrem Beitrag, können nicht immer objektiv sein, Meinung und Stellungnahme gehört dazu. Aber immerhin basieren die meisten Berichte der öffentlich rechtlichen und der größte Teil der Tagespresse auf seriösen und wissenschaftlich fundierten Fakten. Im digitalen Höllenschlund und bei den ein oder anderen Präsidenten nebst Hofberichterstattern ist es leider anders, inzwischen auch in den Randbezirken hiesiger Meinungsverbreiter, siehe Klimawandel, Naziverbrechen oder Kriegsverursacher.

Natürlich erzielen derzeitige Netzbetreiber und Energielieferanten ein Wahnsinnsgewinn, bisher überwiegend mit fossilen Energieträgern und wollen auch bei der Energiewende an erneuerbaren Energien gut verdienen. Das bringt Kapitalismus und immer weiter gedeihende Monopolisierung so mit sich. Aber gerade bei den Erneuerbaren, Fotovolatik, Wind-, Wasserkraft usw sind andere Massstäbe der Umsetzung möglich und erfolgen auch schon, wie z. B. regionale Wertschöpfung, Bürgerbeteiligung, kommunale Gewinne über Steuern ect. Eine lebenswerte Zukunft, eine stabile wettbewerbsfähige Wirtschaft wirds nur geben, wenn umgehend drastisch umgesteuert wird. Weg von den Fossilen, hin zu den Erneuerbaren ist ein Baustein. Eine positive Herangehensweise und kritisches Vertrauen in die Handelnden ein anderer.

David Braun

10.11.2025 At 11:50

"Ich weiß nicht viel über Windenergie"

Trotzdem gefühlt nen Zeitungsartikel geschrieben btw

Elmar Händel u. Beatrix vom Cleff-Händel

04.11.2025 At 16:27

Wir haben Ihre Kommentare und Berichte von Zeit zu Zeit gerne gelesen, aber heute fragen wir uns, wo die Neutralität der Presse bleibt, da Sie offensichtlich nur unzureichend recherchiert haben. Um den Rahmen nicht zu sprengen, haben wir nur 3 Richtigstellungen, wobei es zu allen Bereichen etwas zu sagen gäbe.

1. Anlagen töten massenhaft Vögel und Fledermäuse

Das von Ihnen zitierte „Helgoländer Papier“ bleibt entgegen Ihrer Aussage bei der hiesigen Planung von WEA völlig unberücksichtigt: Lt. Helgoländer Papier ist zu Rotmilan-Horsten ein Mindestabstand zu WEA von 1.500 m einzuhalten, zu bevorzugten Jagdrevieren (welche wir hier haben) von 6.000 m. Demzufolge dürfte hier, wenn tatsächlich, wie von Ihnen geschrieben, nach dem Helgoländer Papier verfahren würde, nicht ein WEA gebaut werden! Lt. TPEE ist zu Horsten von Rotmilanen in Abstand von Rotodurchmesser + 50m einzuhalten, was 220 m entspricht, was mit dem Helgeoländer Papier nicht zu tun hat! Bei uns ist weder ein Rotmilan, noch ein Uhu oder sonstiger Greifvogel vor die Fensterscheibe geflogen. Bei Spatzen und Meisen ist dies leider ab und zu passiert, aber die Population von z.B. nur Kohlmeisen in Deutschland beläuft sich auf ca. 7.000.000,00 Exemplare – Rotmilan ca. 30.000 Exemplare, von denen nachweislich ca. 18% von WEA getötet werden.

2. Durch die Erosion von Rotorblättern verteilen sich Feinstaub und Schadstoffe in der Umwelt

Der von Ihnen genannte Materialabtrag von 8 bis 50 Gramm pro Rotorblatt entspricht nicht den Fakten. Lt. den Angaben von Wartungsfirmen von wesentlich kleineren WEA, ist mit einem Abtrag von 2 – 3 kg/Jahr zu rechnen. Bei den hier geplanten, wesentlich größeren Anlagen, ist mit einem deutlich höheren Abrieb zu rechnen. Der Abrieb würde sich über die Betriebszeit von „nur“ 20 Jahren bei 8 WEA auf ca. 1 Tonne summieren, die sich hier in der Nutscheid verteilen würde.

3. Die Feuerwehr kann Windräder im Wald nicht löschen

Die von Ihnen genannte Wahrscheinlichkeit von 0,01 % entspricht ebenfalls nicht den Tatsachen. Lt. Havarieberichten aus Deutschland gibt es ca. 10 Brände pro Jahr bei 30.000 laufenden WEA, womit die Wahrscheinlichkeit schon bei 0,03% liegt. Europäische Statistiken mit weniger Lobbyarbeit liegen leider deutlich höher. Statistisch liegt die Wahrscheinlichkeit eines Brandes, bei einer Betriebszeit von 20 Jahren bei den bei uns geplanten 8 WEA bei ca. 5%. Bei mehr WEA steigt diese Zahl natürlich entsprechend! Für die vielen betroffenen Dörfer und „Weiler“ und die dort lebenden Menschen, existieren nur „Evakuierungspläne“. Das ist unverantwortlich!

Nicolas Ottersbach

05.11.2025 At 10:15

Eine Einordnung der Redaktion zu diesem Kommentar:

1. Zum „Helgoländer Papier“ und den Abständen zu Rotmilan-Horsten

Das sogenannte Helgoländer Papier stammt von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2007, zuletzt 2015 aktualisiert). Es enthält fachliche Empfehlungen, keine verbindlichen gesetzlichen Vorgaben. Für den Rotmilan wird ein Abstand von 1 000 bis 1 500 Metern zu Brutplätzen empfohlen und icht 6 000 Meter zu Jagdrevieren.

In Genehmigungsverfahren wird das Papier berücksichtigt, aber die konkrete Bewertung erfolgt nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz und den Technischen Hinweisen zur Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen (TPEE NRW). Diese legen zusätzliche Prüfungen, zum Beispiel Flugroutenanalysen, fest.

Zur Häufigkeit von Kollisionen: Die von Ihnen genannten 18 Prozent sind durch keine Studie belegt. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) von etwa 100.000 Vögeln im Jahr aus. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die bislang veröffentlichten Zahlen jedoch für unzulässig, weil die Vogelkadaver nicht systematisch gezählt werden können. Das Projekt LIFE-Eurokite Plus hat auf Basis von Bewegungsdaten von mehr als 2000 Vögeln die wichtigsten Todesursachen des Rotmilans ermittelt. Windräder liegen demnach mit 8,3 Prozent auf Platz fünf von zehn.

Unter den Todesursachen in Deutschland liegt das Gefressenwerden durch andere Tiere mit rund 41 Prozent der Todesfälle auf Platz eins. Mit deutlichem Abstand folgt auf dem zweiten Platz der Schienenverkehr. Mehr als elf Prozent der besenderten Vögel kamen hier zu Tode. Ebenfalls rund zehn Prozent der Tiere starben im Straßenverkehr. Damit sind diese drei Faktoren gemeinsam für fast 63 Prozent aller Todesfälle verantwortlich.

2. Zum Abrieb von Rotorblättern und möglichen Schadstoffen

Der Materialabrieb moderner Rotorblätter wurde zuletzt von der Technischen Universität Dänemark in einer Studie (Mishnaevsky et al., Energies 2024) untersucht.

Ergebnis: Bei Onshore-Anlagen fallen durchschnittlich 8 bis 50 Gramm Material pro Jahr und Rotorblatt an. Selbst bei pessimistischen Annahmen bleibt der Abrieb deutlich unter einem Kilogramm jährlich.

Die Angaben von „mehreren Kilogramm Abrieb“ pro Jahr stammen aus älteren Wartungsdaten früherer Anlagentypen und sind heute nicht mehr repräsentativ. Messungen an Windparks in Dänemark und Schottland zeigen zudem keine nachweisbare Umweltbelastung durch Rotorblattpartikel.

3. Zum Brandrisiko und zur Löschbarkeit

Nach Angaben des Bundesverbands WindEnergie (BWE), der Allianz-Versicherung und des Fraunhofer IWES kommt es in Deutschland jährlich zu etwa fünf bis zehn Bränden bei rund 30.000 Anlagen. Das entspricht einer Brandwahrscheinlichkeit von 0,02 bis 0,03 Prozent pro Jahr.

Über eine Laufzeit von 20 Jahren ergibt sich daraus rechnerisch eine Wahrscheinlichkeit von rund 0,5 Prozent pro Anlage oder etwa vier bis fünf Prozent für einen gesamten Windpark mit acht Anlagen, dass irgendwann eine betroffen ist. Diese Zahl ist mathematisch korrekt, beschreibt aber nicht das Risiko für Anwohner, da die meisten Brände auf die Gondel beschränkt bleiben.

Moderne Windräder verfügen über Sensoren, automatische Abschaltungen und Blitzschutzsysteme. Brände werden in großer Höhe kontrolliert abbrennen gelassen, die Umgebung wird abgesichert.

Werner Lieb

14.12.2025 At 10:30

Hat jemand an die Fledermäuse gedacht? Fledermäuse sterben an Windkraftanlagen hauptsächlich durch zwei Effekte: Direkte Kollisionen mit den Rotorblättern und vor allem durch Barotrauma (Druckabfall hinter den Rotorblättern), der ihre empfindlichen Lungen und Organe zum Platzen bringt, ähnlich einer „Implosion“. Dies führt zu inneren Blutungen und Tod, oft schon bei geringen Geschwindigkeiten und geringer Höhe, besonders bei Schwachwind.

Die Vergrößerung und Modernisierung bestehender von Windkraftanlagen sollte eine schnelle und effektive Möglichkeit sein, um die Ausbauziele zu erreichen, ohne ständig neue Flächen zu suchen. Moderne Windturbinen sind wesentlich leistungsfähiger als frühere Modelle, und durch das Ersetzen oder Nachrüsten könnten bestehende Standorte deutlich mehr Strom produzieren.

Micha

04.11.2025 At 10:59

Vielen Dank für diesen Faktencheck. Alle meine Fragen wurden hier sachlich und kompetent beantwortet.

Markus Rosenberg

03.11.2025 At 21:46

Danke für die sachliche, auf Fakten basierende Zusammenfassung der Problematik. Als Naturwissenschafter (Geologe) der im Umweltschutz tätig ist, hoffe ich, dass das die Akzeptanz erhöht!

Werner Lieb

14.12.2025 At 10:47

Gerade aus naturwissenschaftlicher Sicht sollte jedoch betont werden, dass Akzeptanz nicht allein durch Klimaschutzargumente entsteht, sondern durch eine ehrliche Abwägung aller Umweltfolgen. Wälder sind hochsensible Ökosysteme und gleichzeitig zentrale CO₂- und Biodiversitätsspeicher. Die für Windkraft im Wald nötigen Rodungen, Erschließungswege und Bodenverdichtungen stellen irreversible Eingriffe dar, die sich auch durch Kompensationsmaßnahmen nur begrenzt ausgleichen lassen. Aus umweltschutzfachlicher Perspektive sind daher Repowering bestehender Anlagen und die Nutzung bereits vorbelasteter Flächen in vielen Fällen die ökologisch sinnvolleren Alternativen. Wissenschaftlich fundierter Naturschutz bedeutet, Standortwahl kritisch zu hinterfragen – nicht jede klimafreundliche Technologie ist an jedem Ort naturverträglich, das sollte Ihnen als im Naturschutz tätigem Geologen eigentlich bewusst sein...